جعل الله -تعالى- للعباد أيّاماً مخصوصةً من

السنّة؛ لإظهار الفرح والسرور وشعائر الإسلام؛ إظهاراً لسماحة الإسلام، وتيسيره

على العباد، ومن تلك الأيّام: أيّام عيد الفِطر، وعيد الأضحى، وللعيد في الإسلام

مكانةٌ عظيمةٌ؛ إذ يبدأ المسلم يوم عيده بتطهير بَدنه، وارتداء النظيف والجديد من

الثياب، ثمّ يَشرع في التكبير وأداء صلاة العيد؛ إيذاناً باستكمال العمل الصالح

الذي بدأه المسلم في رمضان، وتأكيداً على استمراريّة العبادة بتوالي الليالي

والأيّام، كما أنّ في صلاة العيد شُكراً لله -تعالى- على توفيقه عباده إلى صيام

الشهر الفضيل الذي تتحقّق به مغفرة ذنوب العباد، والعِتق من النار، وتتجدّد في

أيّام العيد روح الوحدة الاجتماعية بين المسلمين؛ فيكون في دَفع صدقة الفِطر

سَدّاً لحاجات الفقراء في ذلك اليوم، كما تتجدّد الصِّلات الاجتماعية بين المسلمين

حينما يتزاور أولو الأرحام فيطمئنّون على بعضهم، ويتبادلون عبارات المَودّة

والتهاني وتظهر روح الأُخوّة الإسلاميّة بينهم في أسمى صُورها وأجملها، فيُغيّر

الله حالهم بتغيير أحوالهم، وتتحقّق فضيلة الإخلاص في نفوس الأمّة حينما يطّلع

الله على قلوبهم التي تنبذ في تلك الأيّام كلّ حِقدٍ وغِلّ؛ بإظهارها معاني

التكافل والرحمة الإنسانيّة، وليكون المسلمون بعودة تلك الأيّام مجتمعاً إنسانيّاً

مُوحّداً في تعاضُد أفراده وعطائه، وتختلف طرق التعبير عن العيد والفرحة به

باختلاف الثقافات والعادات.

ومدته شرعًا يوم واحد فقط، يبدأ بعد غروب الشمس اليوم الأخير من شهر رمضان وينتهي بغروب الشمس اليوم الأول من شهر شوال، فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ ﷺ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله ﷺ: " قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى"»، لذا فالقول أيام عيد الفطر غير صحيح فعليًا لأنه يوم واحد فقط. ويوم العيد هو يوم فرح وسرور، وأفراح المؤمنين في دنياهم وأخراهم إنما هي بفضل مولاهم كما قال الله: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨﴾ [يونس:58].

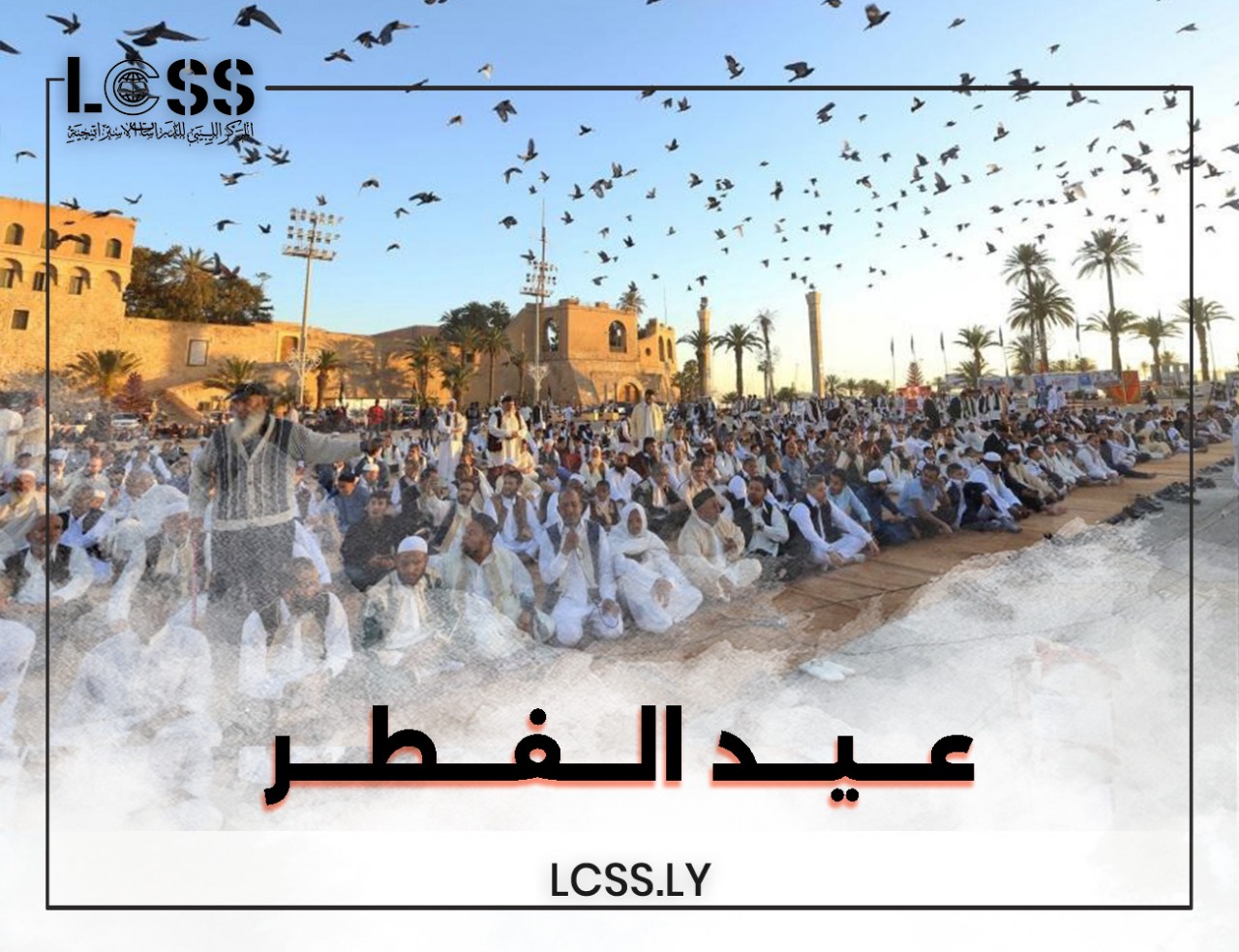

وفي العيد تتجلى الكثير من معاني الإسلام الاجتماعية والإنسانية، ففي العيد تتقارب القلوب على الود ويجتمع الناس بعد افتراق، ويتصافون بعد كدر. وفي العيد تذكير بحق الضعفاء في المجتمع الإسلامي حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة، وهذا هو الهدف من تشريع «صدقة الفطر» في عيد الفطر. أما المعنى الإنساني في العيد، فهو أن يشترك أعدادٌ كبيرة من المسلمين بالفرح والسرور في وقت واحد فيظهر اتحادهم وتُعلم كثرتهم باجتماعهم، فإذا بالأمة تلتقي على الشعور المشترك، وفي ذلك تقوية للروابط الفكرية والروحية والاجتماعية.

ويتميز عيد الفطر بإغناء الفقراء عن السؤال بدفع زكاة الفطر الواجبة على كل فرد مسلم لديه قوت يوم وليلة في ليلة العيد وتؤدى قبل صلاة العيد وأول أعمال العيد تكون صلاة العيد في صباح العيد بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبًا، ويلتقي المسلمون في العيد ويتبادلون التهاني ويزورون أهليهم وأقرباءهم وهذا ما يعرف بصلة الرحم كما يزور المسلم أصدقاءه ويستقبل أصحابه وجيرانه، ويعطفون على الفقراء وقد جرت العادة في كثير من البلدان الإسلامية بأن يأكل المسلمون الحلويات ويتبادلونها كالتمر أو كعك العيد المحشو بالتمر وغيرها حسب البلد وعاداته.

- التكبير فإنه يسن التكبير في العيد: وصيغته:

الله أكبر الله أكبر، وهذا التكبير غير مقيد بالصلوات بل هو مستحب في المساجد

والمنازل والطرقات والأسواق، ويبدأ التكبير في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد

وينتهي بخروج الإمام إلى مصلى العيد للصلاة قال ابن قدامة في المغني: ويظهرون

التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد؛ لقول الله: (وَلِتُكْمِلُوا

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ)، وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيد في مساجدهم

ومنازلهم وطرقهم مسافرين أو مقيمين لظاهر الآية المذكورة قال الشافعي: يكبر الناس

في الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى وجماعة في كل حال، حتى يخرج الإمام

لصلاة العيد، ثم يقطعون التكبير وأما صيغة التكبير: فمن أهل العلم من يرى أنه يكبر

ثلاثًا تباعا فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال النووي في المجموع: صيغة

التكبير المستحبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.هذا هو المشهور من نصوص الشافعي.

وقال في منهاج الطالبين: وصيغته المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله

إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثم قال في المجموع: قال الشافعي في

المختصر: وما زاد من ذكر الله فحسن. وقال في الأم: أحب أن تكون زيادته الله أكبر

كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا

إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده

وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر واحتجوا له بأن النبي قاله على

الصفا، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

أخصر من هذا اللفظ. انتهى وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل التكبير مرتين، قال

ابن قدامة في المغني: وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله

أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أعلم.

- والغسل للعيد سنة مؤكدة في حق الجميع الكبير،

والصغير الرجل، والمرأة على السواء ويجوز الغسل للعيد قبل الفجر في الأصح على خلاف

غسل الجمعة.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي: يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر روى ابن عباس، "أن رسول الله صلى الله علية وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى."

وروي أيضًا «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

في جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده

طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك» رواه ابن ماجه. ويستحب أن يتنظف، ويلبس

أحسن ما يجد، ويتطيب، ويتسوك.

- الإفطار قبل الصلاة كذلك فإن من السنة أن يبادر المسلم إلى الإفطار قبل الخروج إلى الصلاة على تمرات يأكلهن وترًا؛ فعن أنس قال: كان النبي صلى الله علية وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا" رواه البخاري وأحمد.

- صلاة العيد المقالة الرئيسة: صلاة العيد من

السنة أيضًا يوم العيد أن يشارك المسلمون جميعاً في حضور صلاة العيد حتى ولو لم

يؤد البعض الصلاة لعذر شرعي. روت أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيض

فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين ويصف لنا جابر بن عبد الله صلاة

العيد مع الرسول فيقول: «شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة ثم قام

متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى

أتى النساء فوعظهن» إلى آخر الحديث.

فصلاة العيد سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين. وتسن الجماعة فيها، وتصح لو صلاها الشخص منفردًا ركعتين كركعتي سنة الصبح ويسن في أول الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر”. ويسن خطبتان بعد الصلاة يكبر الخطيب في الأولى منهما تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح، إلا الخطيب فيتأخر إلى وقت الصلاة والمشي أفضل من الركوب، ومن كان له عذر فلا بأس بركوبه، ويسن الغسل ويدخل وقته بمنتصف الليل والتزيّن بلبس الثياب وغيره، والتطيب وهذا للرجال، أما النساء فيكره لهن الخروج متطيبات ومتزينات.

ويسنّ كذلك أن يذهب إلى صلاة العيد من طريق، ويعود إلى بيته من طريق آخر؛ لتكثر الخطوات، ويكثر من يشاهده فعن جابر بن عبد الله —قال: «كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق» وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، وتجوز جماعة، وعلى انفراد، ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها. ويجهر بالقراءة فيهما، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقاف والقمر، أو الأعلى (سبح باسم ربك الأعلى) والغاشية ويخطب الإمام بعدهما خطبتين يكبر ندبًا في افتتاح الخطبة الأولى تسعًا، ويكبر في افتتاح الثانية سبعًا أما حكم صلاة العيد فهي فرض كفاية وقيل سنة مؤكدة.

زكاة الفِطْر: فُرِضت زكاة الفِطر على كلّ مسلمٍ؛ حرّاً كان أو عبداً، ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً؛ فهي زكاةٌ واجبةٌ يُخرجها المسلم عن نفسه، وعن كلّ مَن تلزمه نفقتهم من الأقارب، بينما لا تجب زكاة الفِطر على مَن لا يملك طعاماً يزيد عن كفاية نفسه وأهله، ولا تجب على الجنين في بطن أمّه إلّا تطوُّعاً؛ استدلالاً بفِعل الخليفة عثمان بن عفّان -رضي الله عنه-؛ إذ كان يدفع زكاة الفِطر عن الأجنّة في بطون أمّهاتهم، ويُستدَلّ على وجوب زكاة الفِطْر بما ورد في السنّة النبويّة من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (فَرَضَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ -أوْ قالَ: رَمَضَانَ- علَى الذَّكَرِ، والأُنْثَى، والحُرِّ، والمَمْلُوكِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ به نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرّ).

المصدر:

ويكيبيديا

التاريخ

: 22/3/2025

------------------------------------------------

المصدر:

موقع موضوع

التاريخ

: 31/8/2024